“是‘洋八路’希伯!”今年暑期,連云港各地紅色旅游持續升溫。在贛榆抗日山烈士陵園第四坡段,游客們駐足于一座炮彈造型的紀念塔——希伯紀念碑前,滿懷敬意。這座紀念碑高約5米,正面鐫刻著“國際友人希伯同志紀念碑”,上款標明建塔時間為“中華民國三十三年,中華民族抗戰七周年紀念日”,下款署“山東軍區司令部政治部立”。碑陰刻有題詞:“為國際主義奔走歐亞,為抗擊日寇血染沂蒙,希伯同志永垂不朽!”落款是山東軍區司令員兼政治委員羅榮桓、副政治委員黎玉、政治部主任蕭華。

值此中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,這座紀念碑宛如一位飽經滄桑的歷史見證者,靜靜佇立,承載著厚重的往昔,娓娓訴說著國際友人漢斯?希伯為中國革命事業英勇獻身的壯麗史詩。

奔赴東方投身中國革命

1897年,漢斯?希伯出生于原奧匈帝國的克拉科夫城,后在德國求學。1916年“五一”勞動節,懷揣對和平的向往與正義的執著,他追隨德共領導人李卜克內西,積極投身反戰和反政府宣傳活動,卻因此深陷牢獄之災。然而,鐵窗禁錮不了他的靈魂,出獄后,希伯毅然加入德國共產黨并擔任要職。

1922年冬,按照德共中央安排,希伯前往莫斯科。蘇共中央領導人的建議,如同一盞明燈,為他照亮了革命征程——共產主義事業的未來在東方,在中國共產黨。

1925年,懷著對遠方神秘國度革命事業的無限熱忱,希伯遠渡重洋來到上海。彼時的上海,正籠罩在“五卅慘案”的陰霾之下。

希伯當即以筆為劍,用一篇篇外文報道,無情地揭露批判帝國主義的殘暴與虛偽,高度贊揚中國共產黨領導的“五卅運動”。他的文字如同一聲嘹亮的吶喊,瞬間引發國內外廣泛關注。宋慶齡女士因此接見了他,二人一拍即合,共同組建上海馬列學習小組。在希伯的積極聯絡下,眾多國際進步人士紛紛響應,上海第一個“國際馬克思主義學習小組” 宣告成立。希伯還經常為小組成員授課,提升大家的理論水平,為中國革命思想的傳播傾盡全力。

北伐戰爭時期,希伯任職于北伐軍總政治部編譯處,負責英文周刊《中國通訊》的編輯工作。在此期間,他為中國各階段革命撰寫了大量理論性和報道性文章,向世界傳遞中國革命的激昂聲音。

筆劍共舞,奔走抗日烽火

抗日戰爭全面爆發,希伯深感責任重大,奮筆疾書,撰寫大量政論文章。“皖南事變”爆發,國民黨公然破壞統一戰線的倒行逆施,令希伯義憤填膺。他隨即揮毫潑墨,寫下多篇文章,毫不留情地揭露國民黨的丑惡面目。

1938年春,希伯奔赴延安采訪,有幸與毛澤東主席深入探討諸多中國革命的理論和實踐問題。毛主席的高瞻遠矚與堅定信念,令他深受觸動,也更加堅定了他深入敵后抗日根據地的決心。

此后,希伯馬不停蹄地奔赴敵后抗日根據地,積極報道八路軍和新四軍的抗日行動與輝煌戰績。“皖南事變”后,他前往新四軍新軍部所在地鹽城采訪,并慷慨捐獻物資。

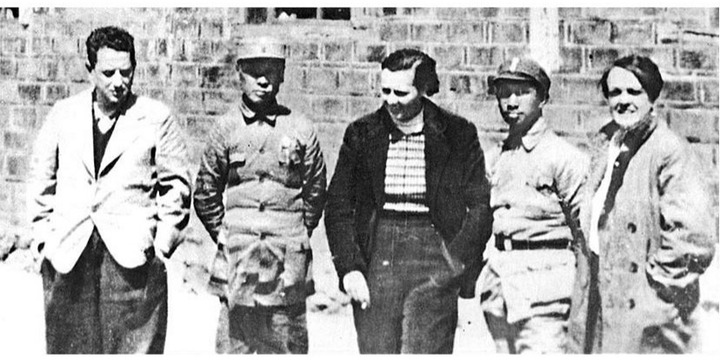

在山東抗日根據地,他不僅用文字記錄根據地的對敵斗爭,更穿上八路軍軍裝,成為一名名副其實的外籍八路軍戰士,被濱海、沂蒙等山東抗日根據地的軍民親切地稱為“洋八路”。希伯多次持槍與日偽軍展開激烈戰斗,面對槍林彈雨,他毫無懼色、毫不退縮。在羅榮桓親自指揮的“翻邊戰”中,也能看到他矯健的身影。

戰后,他據此創作著名戰地報道《無聲的戰斗》,生動展現戰斗的激烈與戰士們的英勇,讓更多人得以了解抗日根據地的真實狀況。

精神不朽,紅色基因永傳承

1941年11月30日,在大青山遭遇戰中,希伯不幸身中數彈,壯烈犧牲,將寶貴的生命獻給了中國革命事業。

希伯犧牲的噩耗傳來,中國人民悲痛萬分。為紀念這位國際反法西斯戰士和其他革命烈士,1994年,山東省人民政府在沂南縣梭莊建立革命烈士塋地。后來,希伯的遺體遷葬至臨沂華東烈士陵園,而贛榆抗日山烈士陵園第四坡段的這座紀念碑,成為人們緬懷他的重要場所,承載著中國人民對他無盡的思念與崇高敬意。

2014年9月1日,漢斯?希伯的名字被鄭重列入第一批在抗日戰爭中頑強奮戰、為國捐軀的300名著名抗日英烈和英雄群體名錄。

在希伯紀念碑前,白發蒼蒼的老人,或許親身經歷過那段艱苦卓絕的歲月;朝氣蓬勃的孩子,眼中閃爍著對歷史的好奇與對未來的憧憬。人們懷著無比崇敬之心,緩緩走到紀念碑前,獻上一束束鮮花,那是對先烈熾熱情感的永恒表達。一位前來參觀的大學生激動地說:“希伯先生作為一名外國人,卻能為中國革命義無反顧地奉獻自己。他的精神如同一道強光,激勵著我們這一代年輕人牢記歷史,在中國式現代化的新征程上,勇挑重擔,爭做時代領航人。”

中國共產黨和中國人民始終銘記著希伯,多年來,通過多種方式悼念、紀念他,廣泛宣傳他的英勇事跡。漢斯?希伯用生命證明,盡管來自不同國家、說著不同語言,但為了和平與正義,不怕犧牲、勇于奉獻的精神是共通的。他為中國革命和世界反法西斯斗爭奔走呼號、不怕犧牲、勇于奉獻的精神,如同永不熄滅的火炬,照亮著一代又一代中國人前行的道路。

新華日報·交匯點記者 趙芳

通訊員 陳博林

實習生 黃煦