編者按

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80年前,作為抗戰烽火的重要陣地,連云港這片熱土曾有多支重要的抗日力量在這里交匯,無數抗戰英雄的英名在這里鐫刻。新華日報社連云港分社聯合連云港市退役軍人事務局、贛榆區史志辦等單位,一起發動連云港全體市民,從身邊的紅色故事、紀念設施、抗戰物件入手,講述抗日記憶。讓我們根據您提供的線索,用筆和鏡頭,一起去挖掘、整理、記取,一起去讀取中華民族歷史中悲壯的一頁,以緬懷革命先烈、賡續紅色血脈、傳承紅色基因。

在連云港孫家山的蒼松翠柏間,那場持續一晝夜的殊死搏斗,仍是當地百姓口中永不褪色的紅色記憶。近日,記者循著歷史足跡,探訪這座曾見證血與火的英雄山,重溫667團將士們以血肉之軀筑起鋼鐵長城,用生命譜寫了氣壯山河的抗戰史詩。

天險之地,拱衛港城的戰略屏障

孫家山,古稱桅尖山,又名洞山,雄踞連云港市連云區,屬后云臺山余脈。其山勢逶迤,由廟嶺、梅嶺、大桅尖等七座山峰環抱而成,形成一道拱衛港城的天然屏障。主峰大桅尖海拔605.4米,巍然聳立,為江蘇境內第二高峰。

登臨遠眺,東西連島如明珠綴海,云臺山脈似蒼龍蜿蜒,東方大港舳艫千里,山海相依、港城輝映的壯闊景象盡收眼底,令人頓悟“連云港”之名實至名歸。

然而,這座靈秀之地卻曾飽經戰火洗禮,因其扼守海陸要沖,自古為兵家必爭之地。抗日戰爭時期,日寇為奪取這一戰略要地,發動瘋狂進攻。

1938年5月22日,第57軍112師由贛榆、日照地區趕來連云港,接替了游擊第8軍的防務,由萬毅團長率領的667團駐守在孫家山。667團所轄的3個營分別把守3個制高點。第1營調防來到時,尚無堅固的陣地,全營官兵就一同行動起來、用洋鎬、鐵鍬等工具挖了一個個野戰工事。第2營、第3營都控制住各自的陣地,嚴陣以待十多天過去了,日軍一點兒動靜也沒有,只是時不時地看到敵艦在大海上游弋,敵機在連云港的上空盤旋,一場惡戰已在醞釀。

破曉突襲,浴血堅守的陣地攻防

6月初的五更天,海霧尚未散盡,哨兵從朦朧中觀察到近處海面上有艦艇在向岸邊移動。“按預定計劃準備戰斗!”萬毅的命令迅速傳遍陣地。

汽艇沖至岸邊,日軍士兵貓腰持槍,在數架敵機俯沖轟炸的掩護下,瘋狂向山頭攀爬。667團負擔著正面狙擊的第1營士兵們見勢紅了眼,隨著“向日軍開火”的一聲令下,他們不顧敵機的轟炸,向沖上來的敵人猛烈射擊。泥土與碎石飛濺,勇士們卻死守不退,一次次將進攻的日軍壓下山坡。

激戰至傍晚,第1營1連、2連在英勇抗擊中犧牲了一些勇士,團部迅速決定把預備隊也接上去打,增加了抗擊的力量。敵我雙方反復交火,這樣一直持續到傍晚,始終鞏固著自己的陣地,敵軍也沒有退走。

暗夜搏殺,刺刀見紅的絕地反擊

黃昏以后,敵軍的配置狀況有了改變。它收縮了一下,采取了守勢,不再進攻,炮火暫時沉寂下來,只聽到海浪撞擊礁巖的響聲。天黑下來了,海面一片灰暗。

“不能給敵人喘息機會!”萬毅決定發起夜襲。第3營官兵借著夜色掩護,潛入日軍陣地。

“扔手榴彈!”隨著一聲低喝,密集的爆炸聲在敵營響起。黑暗中,寒光閃爍的刺刀成為最致命的武器。日軍猝不及防,有的慌亂中跳海逃竄,有的在手榴彈爆炸聲中血肉橫飛,負隅頑抗者很快倒在我軍勇士的刺刀下。

這場慘烈的肉搏戰從深夜持續至次日拂曉,當晨曦照亮戰場,海灘上殘留的大片血跡見證著戰斗的殘酷——日軍一個中隊100余人被殲滅了近40人,其余的逃回了敵艦。而第3營6名勇士永遠倒在了這片土地上。

軍魂永駐,“不怕一萬,就怕萬毅”的傳奇

孫家山一役后,日軍雖仍以艦炮、飛機轟炸陣地,卻再也不敢貿然登陸。667團以劣勢裝備打出漂亮的防守反擊,萬毅團長的軍事智慧與將士們的英勇無畏傳遍港城,當地百姓中漸漸流傳起“不怕一萬,就怕萬毅(諧音‘萬一’)”的說法,既是對這位指揮員的由衷贊嘆,更是對這支英雄部隊的深深信賴。

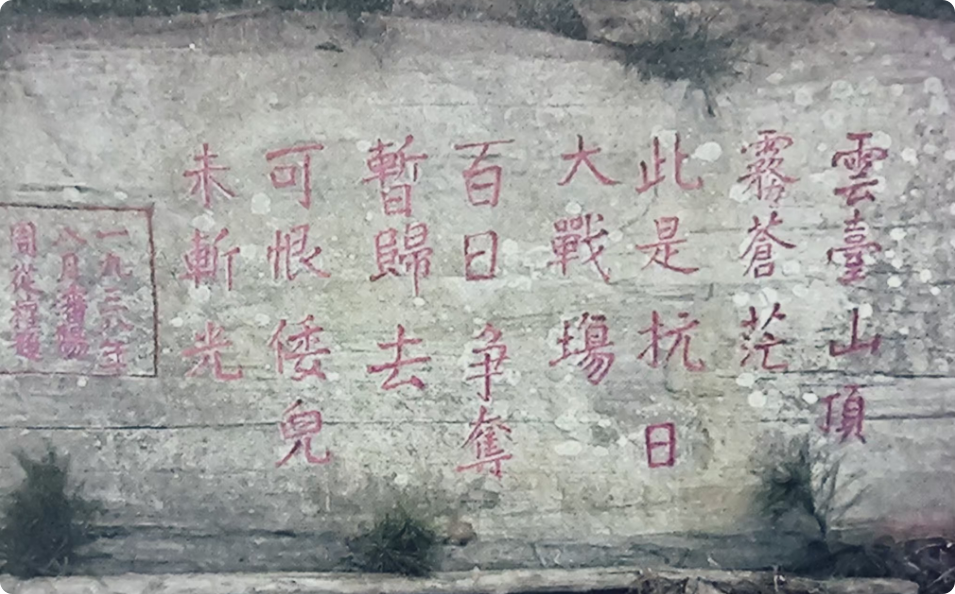

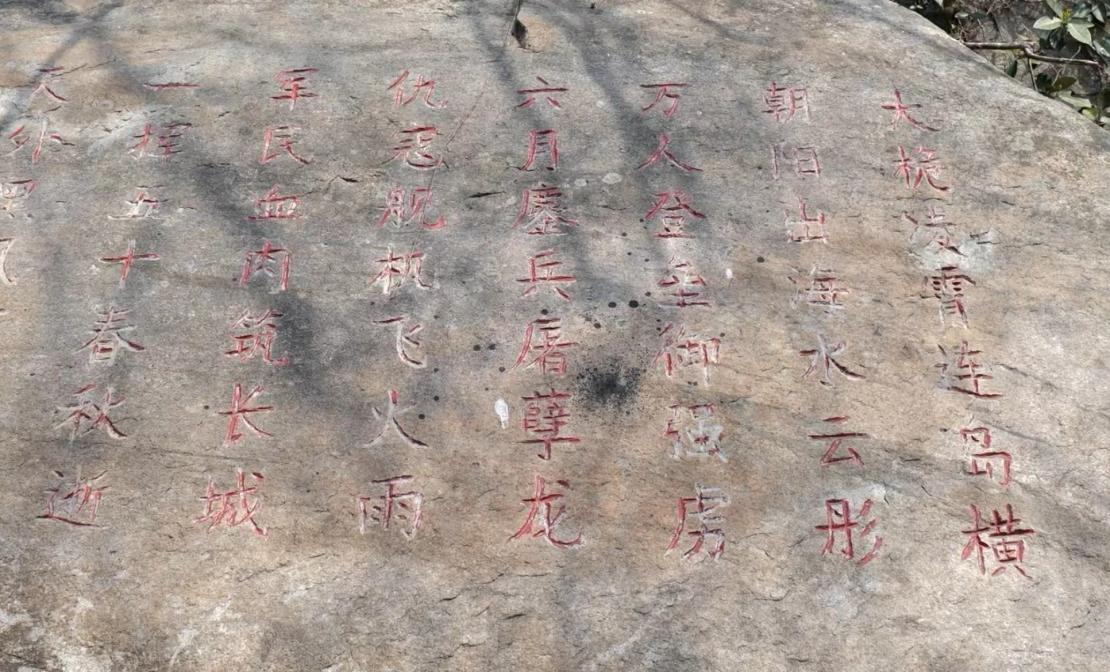

1987年金秋十月,年逾八旬的萬毅將軍重返故地,面對碧海蒼山,將軍撫今追昔,揮毫寫就《七律》一首,以寄托對連云港保衛戰中英勇犧牲的戰友們的深切緬懷。

七律

大桅凌霄連島橫,朝陽出海水云彤。

萬人登壘御強虜,六月鏖兵屠孽龍。

仇寇戰機飛火雨,軍民血肉筑長城。

一揮五十春秋逝,天外黑風可結繩。

如今,孫家山的烽火早已散盡,山海依舊壯闊。站在大桅尖俯瞰港城,車水馬龍的繁華景象里,那289天浴血奮戰的記憶從未遠去。八十載歲月流轉,英雄們用生命鑄就的精神長城,永遠矗立在這片土地上,提醒著每一個人:銘記歷史,珍愛和平。

新華日報·交匯點記者 趙芳

通訊員 祝慶

素材來源:《銘記——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十周年(第三十輯)》