7月的鄉村清晨,蟬鳴攀上樹梢,暑假剛開始。與多數靜悄悄的中小學校園不同,高郵市三垛鎮司徒小學內,依然傳出孩子們的歡聲笑語。孩子們認真聽老師講解暑假作業,或是在戶外“跳房子”——校長張玉明打造的“留守兒童之家”暑期班開始了。

暑假孩子沒人管,這里成了他們的“家”

這所距城區27公里、僅有53名學生的鄉村小學,21個孩子是留守兒童。面對這些缺少關愛的孩子,張玉明在校園里親手建起了一個“家”。

“暑假孩子沒人管,這可咋辦?”還沒放暑假,就有周邊的家長前來問詢。張玉明便張羅起了暑期托管班,甚至周邊其他學校的孩子,也前來報名。最終,這里收留了近20名留守兒童。

開班前,張玉明還在擔心老師夠不夠,沒想到,有老師主動說:“我來吧!”除了暑假作業輔導,他還貼心安排了傳統文化知識普及、安全教育等課程,讓孩子們安心過暑假。

暑期班最大的挑戰是孩子們的安全往返。張玉明忘不了一個場景:烈日下,一個孩子蜷縮在親戚破舊的三輪車后廂,車廂滾燙,孩子被曬得滿臉通紅。

“這種天氣孩子怎么受得了?”他當即拍板:“馬上搭個遮陽棚!”第二天,一個嶄新的涼棚便出現在那輛三輪車上。細心的他還給接送孩子的爺爺買了一頂涼帽。

炎炎夏日,許多接孩子的家長都是老人,他還專門買了血壓儀放在傳達室,隨時方便家長掌握血壓變化。他透露,近期還準備在學校傳達室外再搭建一個遮陽棚,“防曬防雨,方便接孩子回家的家長休息。”

從一封朋友圈的“倡議書”說起

這不過是他數年如一日守護的縮影。2022年1月底,目睹留守兒童無人照管、行為失范的困境,張玉明決心在校園內建個真正的“家”。經費短缺,他寫下倡議書,發在朋友圈:“當你讀到這份邀約函時,也許正坐在回鄉的列車上,暢想與家人歡聚的溫馨畫面……”

校友們紛紛響應:捐空調、購床鋪、獻愛心。閑置教室變身宿舍食堂,洗手間裝上了太陽能熱水器,全自動洗衣機嗡嗡作響,宿舍外監控守護安全。2022年春天,“留守兒童之家”迎來第一批13個孩子。

一天,一通求助電話讓張玉明驅車進城。一個男孩因為家庭原因,面臨困難。趕到男孩家中時,男孩蜷在角落,眼神空洞。“跟我回學校!”張玉明拉起孩子的手。回校路上,他拍下現場照片發給朋友。短短時間內,五千元捐款到位,覆蓋了孩子全部生活所需。

“留守兒童之家一切免費,一分錢不用花。”張玉明說。這個被接回的男孩在這里度過兩年半時光,從四年級直到今夏畢業。領取初中錄取書時,孩子的奶奶緊握張玉明的手:“給您添麻煩了……”

愛,看得見摸得著

在司徒小學,愛是看得見摸得著的。每天清晨,食堂師傅堅持手作早餐。面粉在案板上被揉捏成團,鐵板上烙出金黃的手抓餅。“外面買的冷凍餅哪比得上?”張玉明總親自把關食材質量。

“今天的晚飯有雞腿,還有胡蘿卜炒黃瓜,很香。”小路(化名)住在“留守兒童之家”交了很多朋友,每天生活都很開心。他和哥哥沒上過幼兒園,入學后兩人便住到了“留守兒童之家”,學校為兄弟二人安排了相鄰床鋪,安排老師 “一對一”輔導功課,悉心照管陪護。慢慢地,小路兄弟二人變得開朗活潑了,平時還會主動打掃教室和宿舍衛生。

最特別的當數校園里的“百菜園”。張玉明帶師生墾荒種菜,孩子們在勞動中體驗艱辛與收獲。當親手種出的黃瓜胡蘿卜變成盤中餐,挑食的孩子也吃得香甜。這片菜園不僅解決了部分食材,更成為治愈心靈的“幸福園”。

對女孩小雅(化名)而言,這里是她人生的轉折點。初來“留守兒童之家”時她頭發打結、衣服臟污,父母殘疾無力照料。老師每天幫她梳洗,反復糾正生活習慣。今年期末,她成績突飛猛進,照片的笑容陽光燦爛。

從瀕臨裁撤到重生

鮮為人知的是,這所充滿生機的學校曾瀕臨裁撤。若撤并到中心鎮學校,孩子每天通勤往返需輾轉100分鐘。

“我們其實扛起了家庭責任。”張玉明道出堅持的初心。孩子們周一到周五免費食宿在校,遠離手機游戲侵擾,養成良好習慣。今秋,學校的新生預計有6人。雖然新生人數在減少,但他依然決定,只要有一個孩子在,就給他們更好的教育。

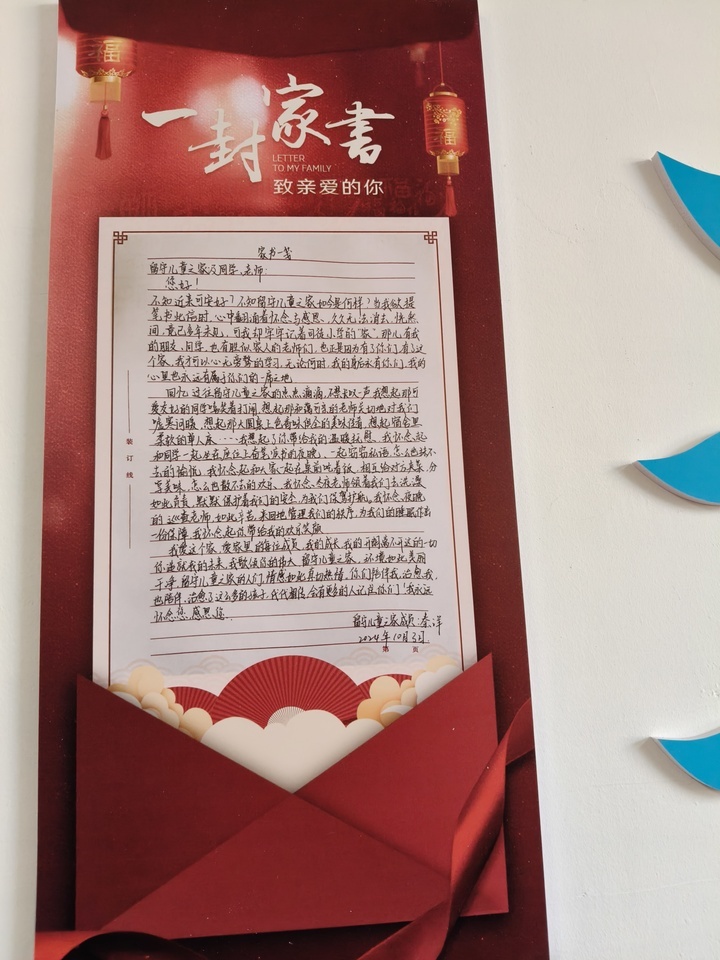

“讓每個孩子幸福成長,讓每個家庭收獲希望,讓每位老師成就夢想。”張玉明的辦學愿景樸素卻鏗鏘。畢業生秦洋在信中寫道:“我牢牢記著司徒小學的‘家’,那兒有勝似家人的老師。無論何時,我的身后永遠有你們。”

高郵市教育體育局局長徐曉君感慨:“張玉明既扛起家庭教育落下的責任,更走出農村小規模學校‘危中尋機’的新路。”對此,高郵市教體局在規劃學校布局時,長期保留司徒小學,讓本地百姓能就近送孩子接受好的教育。37年堅守鄉村教育的張玉明,用一磚一瓦在校園里造起的這個“家”,已然成為照亮留守兒童命運的一盞燈——這燈光不耀眼,卻足夠溫暖他們的一生。

新華日報·交匯點記者 楊頻萍 程曉琳