現代快報訊(通訊員 秦公軒 記者 季雨)“同志,我想查查自己當年改名的記錄,這事兒擱在心里幾十年了,現在辦手續急著用,可我實在記不清具體是啥時候改的了……”近日,一位頭發花白的七旬老人走進南京市公安局秦淮分局中華門派出所綜合服務窗口,聲音帶著幾分焦急和不確定。老人告訴窗口工作人員,自己年輕時曾有過知青下鄉的經歷,之后又多次遷移戶籍,戶口本上的名字早已不是最初用的那個,但具體是哪一年、在哪個地方改的名,卻怎么也想不起來。

正在窗口整理檔案的工作人員李健鵬聞聲放下手中的工作,熱情地接待了老人。他一邊耐心安撫老人的情緒,一邊仔細詢問更多細節。“您再想想,改名前后大概是哪個階段?當時有沒有什么印象深的事兒?比如上學、工作的時候?”

老人皺著眉回憶,只模糊記得改名可能和早年上學有關,但具體時間、地點都記不清了,加上知青下鄉、遷移等經歷,檔案很可能分散在不同時期的戶籍材料里,查找難度極大。

憑借多年的查檔經驗,李健鵬先梳理線索:老人有知青下鄉經歷,多次遷移,改名時間可能較早。他推測,早期戶籍信息可能與學籍檔案有關聯,或許能從更早的戶籍底冊里找到蛛絲馬跡。于是,他先是調取了老人現戶籍地的原始檔案,沒有發現線索;接著又根據遷移記錄,順藤摸瓜找到老人下放前的戶籍所在地檔案,一頁頁翻閱泛黃的紙頁,比對姓名、出生日期等關鍵信息,從一堆堆標著年代的檔案冊中抽絲剝繭。

終于,在一本記錄著上世紀60年代末的小學學籍關聯戶籍檔案里,他發現了一個熟悉的出生日期,而對應的姓名,正是老人要找的那個“最初的名字”。檔案里清晰地記載著,老人在小學階段使用過該姓名,后來因家庭原因隨父母遷移戶籍時,正式更改為現在的名字。

“找到了!您看,是不是這個?”李健鵬將檔案復印件遞給老人,臉上露出欣慰的笑容。老人戴上老花鏡,手指輕輕拂過檔案上的字跡,眼眶一下子紅了,“是這個!就是這個!太謝謝你了小伙子,這可真是幫了我大忙了!”

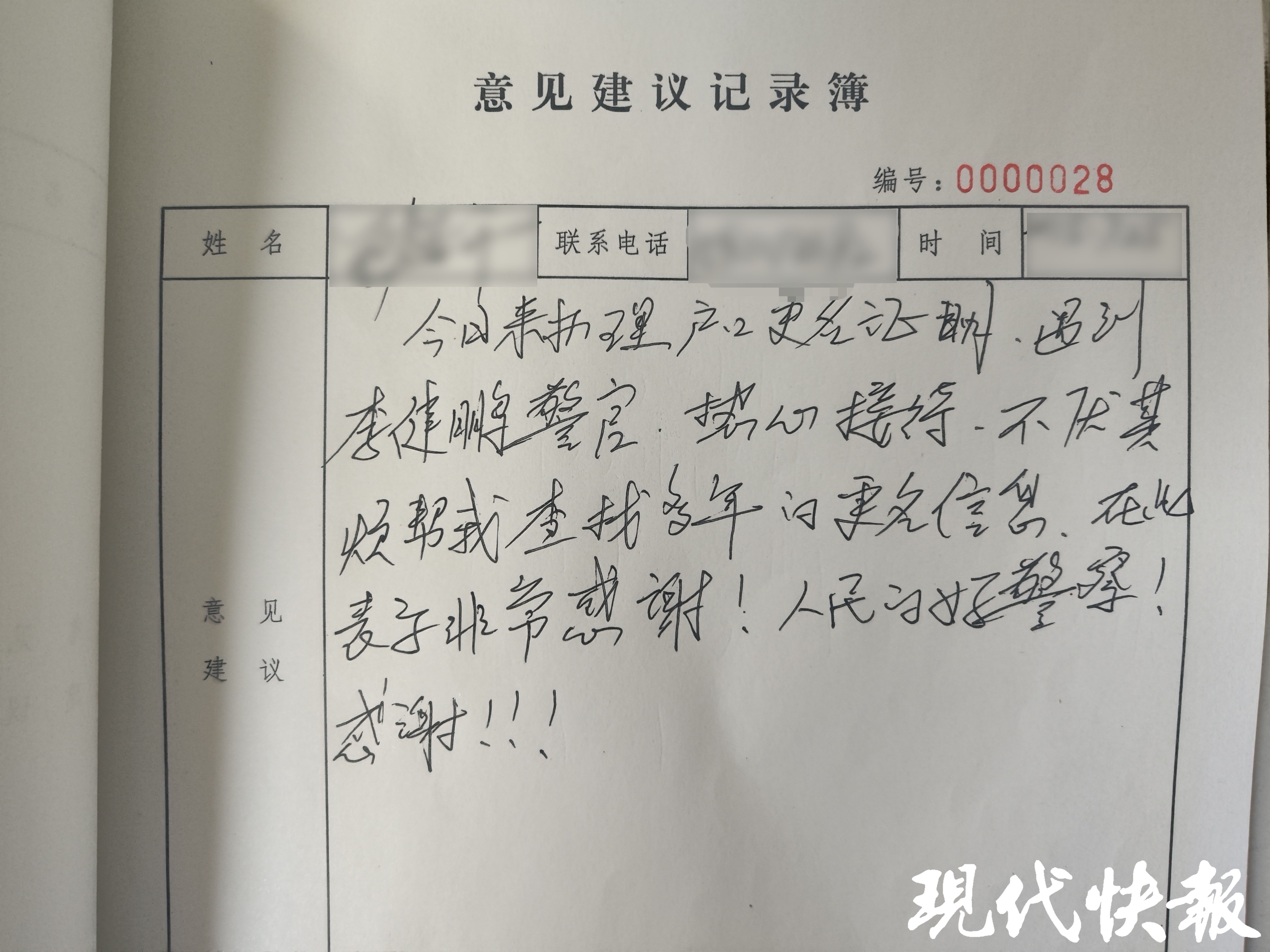

為了表達感激,老人特意走到窗口旁的意見建議簿前,提筆認真寫下,“熱情接待,不厭其煩地幫我查找多年前的改名信息,人民的好警察,感謝!”

(通訊員供圖)