1月28日晚8時,中央廣播電視總臺《2025年春節聯歡晚會》舉行。不少觀眾發現,今年春晚中的科技元素更加豐富多元,比如會跳舞、甩手絹的機器人,垂直起降的航空器,還有“天空環繞視角”對武術表演進行的云上多視角拍攝……這些都為觀眾呈現多角度的創新觀看體驗,科技感十足。

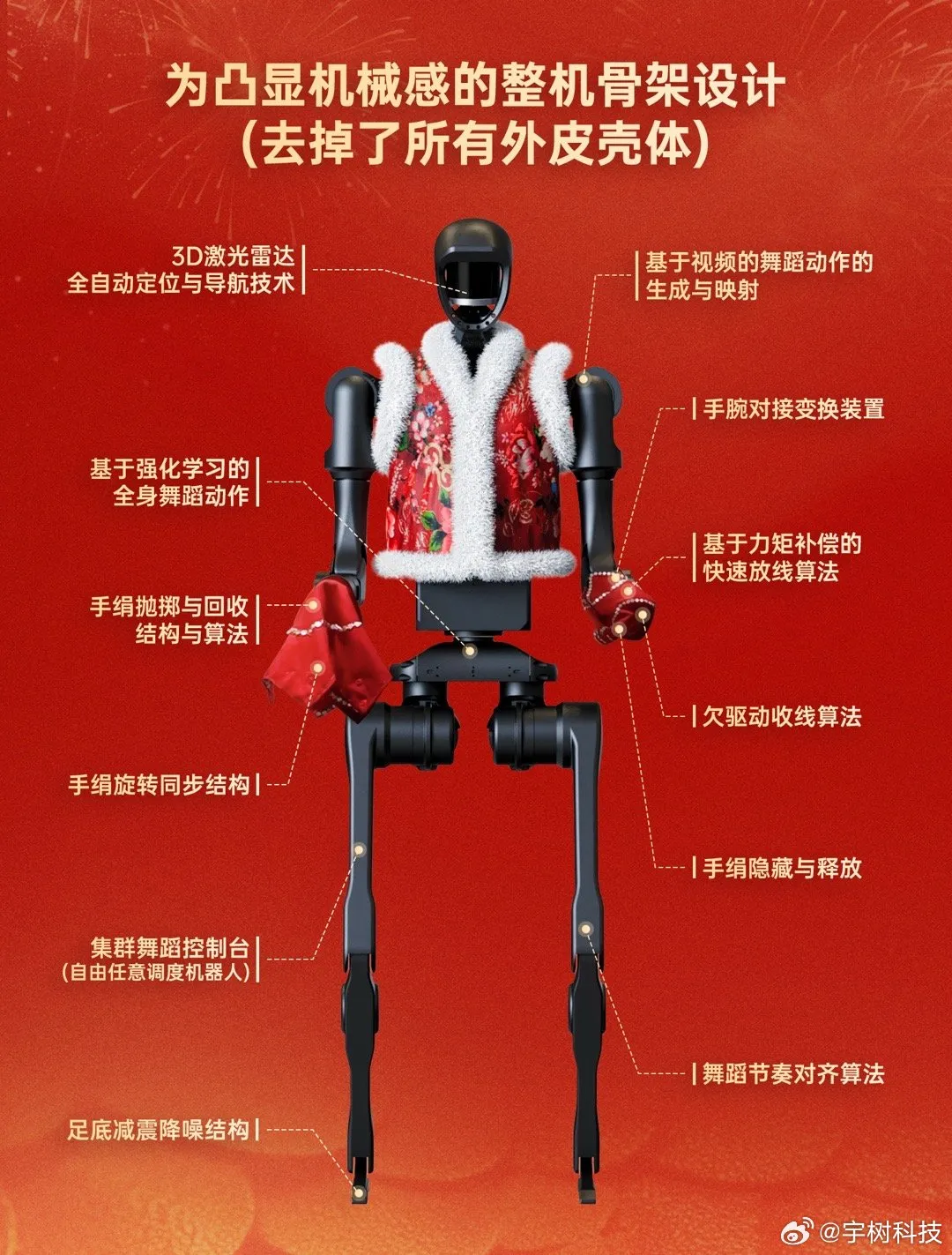

春晚舞臺上,由16臺人形機器人參演的《秧BOT》引爆人們的好奇心,這些穿著花襖舞手絹、跳秧歌的機器人,是怎么完成如此精密的舞蹈動作的?這款名叫Unitree H1(以下簡稱H1)的人形機器人,由宇樹科技研發,于2023年8月誕生,身高約180厘米、體重約70公斤。在工程師的教導下,H1學會了跑和跳,解鎖了科目三,甚至能完成高難度的后空翻。

這次登上春晚,H1依據舞蹈要求設計動作,靠AI訓練來執行,采用了3D激光雷達全自動定位與導航技術、多智能體協同規劃、先進組網方案等,實現全自動走位變隊形、快速轉拋手絹等高難度任務。

業內人士認為,春晚舞臺上人機協作技術的綜合應用,不僅豐富了藝術形式和表現力,更體現了中國在數字技術、人工智能和高端制造領域的創新實力。

在制造業基礎扎實的江蘇,一批工業機器人整機和零部件企業,正在原有優勢基礎上加快布局人形機器人賽道。蘇州市吳中區人形機器人集群已被列為江蘇省未來產業先行集聚發展試點之一,無錫則把人形機器人作為發展“5+X”未來產業的關鍵賽道。春節前,位于蘇州市吳江區的樂聚機器人完成了第一百臺全尺寸人形機器人“夸父”的交付,批量進入工業制造、商業服務、科研教育等領域“上崗”。

峰飛航空2噸級eVTOL電動垂直起降航空器亮相春晚重慶分會場。在璀璨夜景中飛行的eVTOL,向世界觀眾展示了中國低空經濟發展的創新成果。

值得一提的是,此次亮相的2噸級eVTOL正是由江蘇昆山制造。2022年起,峰飛航空就在蘇州昆山建設了研發和生產基地。自2022年落戶昆山以來,企業始終保持強勁的發展勢頭,在產品設計、研發測試、適航取證、應用落地等方面持續創新突破,多次在物流、運輸等場景實現垂直起降技術的應用落地。

亮相春晚的峰飛航空V2000CG凱瑞鷗,最大起飛重量2噸,最大航程250公里,最高時速200公里。峰飛航空已在去年獲頒全球首張噸級以上eVTOL型號合格證(TC)和生產許可證(PC),標志著V2000CG無人駕駛航空器正式步入批量化生產階段。

本次春晚也引入了前沿AI技術。如甄子丹的武術節目《筆走龍蛇》中出現了“子彈時間”,由阿里云在春晚演播大廳部署的30臺相機陣列組成的云上多視角拍攝系統完成。

“子彈時間”技術是由阿里云提供,通過“天空環繞視角”對表演進行云上多視角拍攝,為觀眾呈現“空中環繞、時空凝結”等創新觀看體驗。技術人員采用先進的AI技術對畫面進行3D模型重建,將拍攝畫面融合渲染,形成一個完整立體的3D視頻圖像,呈現物理攝像機無法拍攝的影像。

?此外,阿里云的通義大模型AI技術還首次大規模應用在節目畫面中。在《歲月里的花》節目尾聲,通義萬相將舞臺畫面瞬間轉化為靜態油畫,為觀眾帶來一場虛實交融的視覺盛宴?。

這些技術不僅在春晚中應用,還曾在巴黎奧運會的賽事直播中使用,讓觀眾可以360度觀看運動員精彩動作的瞬間。

剛剛過去的2024年,我們見證了嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面采樣返回,這一年,也是中國探月工程實施20周年。“人民科學家”國家榮譽稱號獲得者、中國科學院院士、航天科技集團五院技術顧問葉培建做客春晚,向孩子們介紹了嫦娥六號模型。

葉培建院士自青年時期投身航天事業,胸懷遠大夢想,更與“嫦娥”結下深厚情緣。探月工程立項20年來,從嫦娥一號成功奔月,到嫦娥六號完成人類首次月背采樣,我國探月工程次次成功、十戰十捷,走到了世界無人探月的前列,這些成就都離不開葉培建院士嘔心瀝血的付出。

據了解,葉培建院士曾任南京航空航天大學航天學院院長。在南航工作期間,葉培建除了講課,還會去宿舍、食堂跟學生們聊聊天。“再過幾年,大家還會看到嫦娥七號、天問二號、天問三號……”葉培建曾在受訪中告訴記者,我國已開始相關研制工作,去月球背面近南極地區探測采樣、尋找水源、建立科考站,將月球作為我們走向太空的中轉站。

從7000米級“蛟龍”號,到4500米級“深海勇士”號,再到創下10909米深度之最的“奮斗者”號,我國載人深潛能力不斷突破,技術迭代能力快速提升,征服深海的故事不斷續寫。

蛇年春晚無錫分會場,“奮斗者”號總設計師、中國船舶科學研究中心研究員葉聰首次登上春晚舞臺。葉聰深度參與并見證了中國載人潛水器從無到有、逐漸強大的過程。“成績的背后,是一批批海洋工作者接續奮斗、團結拼搏的成果。”葉聰表示,無論是下潛還是出海,他們始終是一個團隊;這次升帆儀式也是大家一起完成,象征著集體的力量。

2024年,我國先后完成首次爪哇海溝載人深潛科考、首次大西洋載人深潛科考以及西太平洋首次國際航次科考。至今,全球8處主要深淵海溝,均留下我國載人深潛作業痕跡。葉聰期待,深海領域的科學發現,能夠推動我們國家制造業、船舶配套產業的發展,提高百姓日常生活品質。他也透露,團隊正在攻關新的項目,雖然目前還不能透露具體細節,但未來的成果將更加令人期待。

當Unitree H1機器人甩出的紅綢手絹與葉聰團隊采集的深海成果在春晚時空交匯,這場科技盛宴已超越單純的技術展示,折射出人類文明向“智能紀元”躍遷的三大底層邏輯:具身智能覺醒重構生產范式,空天深海邊疆拓展重塑生存維度,量子級AI算力爆發催生認知革命。2025年作為“奇點前夜”的關鍵節點,正見證著三大顛覆性科技浪潮的共振。

峰飛航空eVTOL劃出的飛行軌跡,勾勒出2025最炙熱的立體交通網絡藍圖。隨著新能源材料突破和空域數字化管理成熟,低空經濟正以“飛行汽車+智慧空港+數字航路”的組合拳顛覆城市形態。

阿里云“子彈時間”掀開的不僅是視覺革命帷幕,更揭示了生成式AI對文化生產的重構法則。通義大模型在春晚舞臺的創造性應用,證明多模態AI已跨越技術奇點——它既能解構甄子丹武術動作的動力學特征,又能將舞臺光影轉化為印象派筆觸,這種“理解—解構—再創造”的能力,正在影視、教育、文博領域催生元宇宙級內容生態。

這場科技春晚更深層的啟示,在于揭示了國家級文化IP與前沿科技的互賦能機制:春晚舞臺本質上已成為科技創新的“現實扭曲力場”。當葉培建院士手持嫦娥六號模型與少年對話時,探月工程二十載的硬核科技被轉化為可感知的精神圖騰;當“奮斗者”號深潛影像與機械臂舞蹈并置,深海探測的工程奇跡獲得了文化敘事的生命力。這種“科技秀場+文化儀式”的融合模式,恰如其分地化解了前沿科技的認知壁壘,使量子計算、腦機接口等黑科技得以在年夜飯桌上引發共情。

站在2025眺望,柔性電子皮膚賦予機器人觸覺感知、核聚變裝置突破能量屏障、光量子計算機破解密碼學邊界等突破已現曙光。可以預見,2026春晚或許將呈現更震撼的場景:量子通信實現跨會場瞬時交互,數字孿生舞臺同步演繹虛實共生表演,甚至由AI導演全流程打造的元宇宙分會場。但比技術炫技更重要的是,這場年度科技盛典持續證明:當科技創新深度融入文化血脈,最前沿的硬核突破也能成為溫暖人心的春節記憶。

總策劃 雙傳學 顧雷鳴

監制 杭春燕

統籌 王曉映 薛穎旦 張琳 劉慶傳 馬薇 朱威

本期撰稿 張宣 蔡姝雯 楊易臻 楊頻萍

新媒體編輯 丁叮

美編 朱丹清