5月17日,江蘇科技大學蠶業研究所科研基地舉辦種質資源展示活動,對公眾開放。在這片百畝桑園里,桑樹枝繁葉茂,桑葚掛滿枝頭;千平蠶室內,春蠶悠閑地啃食著桑葉,為結繭繁殖做準備。

這里是我國唯一的國家級蠶業研究所,保存有全世界最多的蠶、桑種質資源,其中,國家桑樹種質資源圃(鎮江)被確定為第一批國家農作物種質資源圃,國家蠶遺傳資源基因庫(江蘇)是我國首次確定的兩個國家蠶遺傳資源基因庫之一。記者走進這座種質資源寶庫,感受古老的蠶桑文明如何用科技語言續寫新篇。

延綿不絕 每個品種都有“身份證”

剛走進蠶室,記者就看到了在一個個養殖區域內不同顏色的蠶寶寶。有黃色、黑色、白色等等,有些還有花紋。

“蠶寶寶的顏色五彩斑斕!”介紹起蠶的種類,國家蠶桑產業技術體系崗位科學家、江蘇科技大學教授錢荷英如數家珍——虎斑蠶蠶如其名,深受孩子們喜歡,也被稱為‘寵物蠶’;油蠶的表皮幾乎透明,通過體表就能看到它里面的絲腺,這個品種代謝尿酸鹽的能力比較強,未來在醫學領域很有發展前景;黃皮蠶通體呈黃綠色,但是深淺不一,由不同基因突變造成;還有吃蓖麻葉和吃臭椿的蠶……

其實,記者見到的這些蠶只是這個種質資源庫的“冰山一角”。這里總共保存了來自不同國家和我國不同地區的1179份蠶種資源。一批批蠶從吃桑葉到吐絲、結繭、化蛾、產卵,在這里完成生命的更替與延續,將基因代代相傳,形成國家蠶種質資源庫。

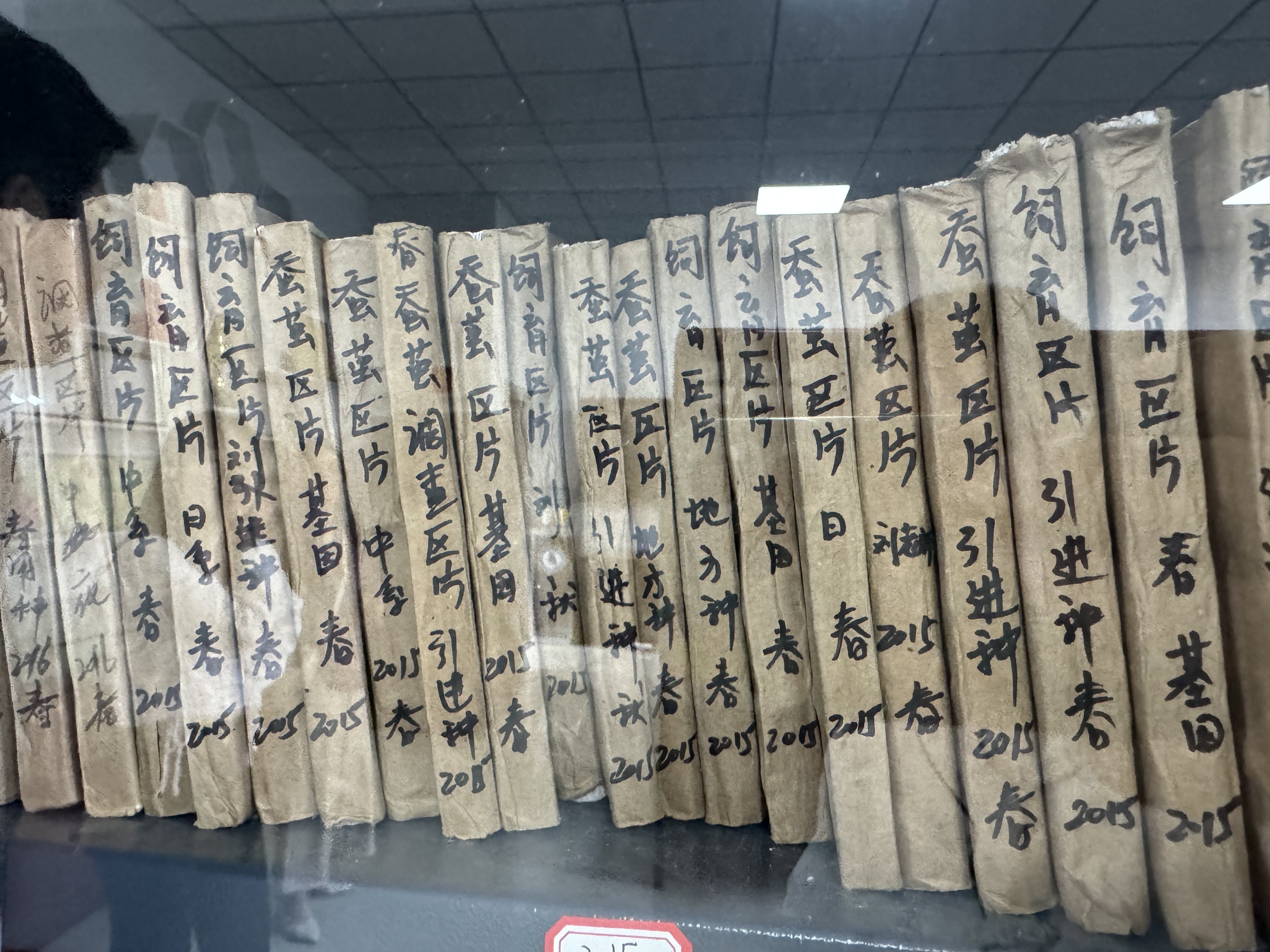

每一種蠶資源都有時代更替的痕跡。因為蠶是完全變態發育的生物,一生要經過卵、幼蟲、繭(蛹)、蛾四個變態期,它們在變態期的各個特征,包括斑紋、體色、形態、食性特征到絲腺顏色、蠶繭特征等都被一代代科研人員保存記錄,每個品種都有完整的“身份證”。

家蠶以卵越冬,越年種有效期僅有一年,因此家蠶基因資源必須采用活體飼養保存。每年春季,科學家都需要大規模地將蠶卵孵化,飼養、觀察、記錄它們的生長情況。有的品種蠶較弱,更需要悉心照顧。

“蠶種質資源是蠶品種培育的物質基礎,也是我國蠶業持續發展的根本保障,就如同蠶的‘人才庫’。”錢荷英看著她的寶貝們說道,在這個龐大的蠶種質資源基因庫里,有些品種可能幾十年都沒有被應用過,在庫外甚至“銷聲匿跡”。但這并不意味著它們可以被隨意淘汰,也許在某一天會發現它們的新用途,等將來國家有需要,我們的資源立馬就能派上用場。為將來的種質創新和品種選育提供種質保障。

“蠶作為遺傳學研究的重要模式生物,擁有超過600種已知突變,對理解連鎖遺傳、母性遺傳和雌性不交換、自由組合等生物學規律具有獨特價值。在經典遺傳學定理中,很多規律定理,都是從家蠶里發現的,甚至有些是首次發現。”錢荷英說道。

蠶的品種多樣,這里還有品種豐富的桑樹。它們在一定程度上給基地蠶寶寶們的生長“保駕護航”。

“這里擁有來自我國不同地區和全球10多個國家的3000多份桑樹種質資源,截至2024年已編目2752份。它們的不同既表現在種屬差異性,表現在葉形、果形、果色、皮色等形態特征,也體現在發芽、開花等發育特性,還表現在葉用、果用、生態用等不同用途。如今,除了傳統的蠶食飼料,桑樹的應用還擴展到了畜禽飼料、人類食品(如桑果飲料、桑果酒)、桑葉菜和桑葉茶等。”國家蠶桑產業技術體系崗位科學家、江蘇科技大學蠶研所(中國農科院蠶業所)常務副所長劉利介紹。

國家桑樹種質資源圃在資源安全保存的基礎上,陸續開展了桑樹基因組研究,以及與抗性及耐鹽等性狀相關的桑樹功能基因研究。篩選出一批優異資源,先后為23個省、區250多家單位提供利用10000余份次,其中為30余個科研、教學單位提供各類優良親本種質500份次以上,借助這些親本種質先后培育出10多個桑樹新品種和大量優良株系。

特別是針對近年來蠶桑產業發展出現的新需求,積極提供各類資源在果桑產業發展、畜禽飼料開發、生態環境修復等方面利用,滿足了科研、生產、教學等對桑樹種質資源的需求。為提升我國桑樹研究水平、促進蠶桑產業轉型升級、推動飼料桑、果桑等新興產業發展,提供了種質支撐。

現在,科研人員仍然化身“植物尋覓者”,每年都前往全國各地收集桑樹的種質資源,以不斷增加保存種質的多樣性,為未來的科技和產業提供更堅實的種質支撐。

悉心呵護 用科技撐起品種保護傘

雖然已被馴化飼養千年,但蠶依然是一種對周圍環境非常敏感的生物。它們對葉片的新鮮度、潔凈度都有要求,生長環境需要特定的溫度和濕度,過冷過熱、過干過濕都會影響其發育甚至導致死亡,還極易受到病菌和寄生蟲的侵害。“即使桑葉上殘留的農藥濃度極低,或者空氣中殘留一點蚊香味,都可能讓它們全軍覆沒。” 錢荷英說道。為了讓這些桑葉上的精靈吃得更好、長得更壯、疾病更少,眾多科研人員為這些脆弱的生靈撐起“保護傘”。

近年來,由于農林治蟲的藥劑不斷更新,特別是在使用無人機噴灑農藥時可能會隨風飄到周邊的桑樹上,這就會給吃下這些桑葉的蠶帶來滅頂之災。

“為了讓蠶在特殊情況下可以存活,我們正試圖改變蠶千年來只吃桑葉的習慣,培養他們可以從吃桑葉適應到吃人工飼料‘蠶餅干’。”在實驗室里,錢荷英拿出了他們研制的“蠶餅干”——由桑葉粉、大豆粉、玉米粉、麩皮粉和微量元素混合起來。現在,已經有部分品種的蠶逐漸適應這種全新的食物。

更大的挑戰則來自疾病。在不斷更新養蠶技術和蠶具外,科研人員們還在為研發蠶藥而努力。“這種弱小的生物一旦感染病毒后,往往根本來不及用藥就會傾巢覆滅,有些蠶可能會因為生病停止發育或不結繭,或影響到下一代。給資源保存和蠶桑生產帶來巨大損失,所以我們要將疾病控制在最初期。”錢荷英說道。

NPV病毒,一種被稱為“蠶癌”的核型多角體病毒,困擾桑蠶養殖千年,在古籍中就有記載,且全國八成以上的蠶農都遭遇過這種病害,導致絕收,如果不徹底消毒,將在此后影響這個區域內的養蠶生產數年。想要對抗這種病毒,最好的方式就是抗病基因。

為了破解這個“千年難題”,科研人員們在“冷板凳”上坐了十幾年的時間,并從種質資源庫中篩選了數百個品種,最終找到了幾份具有抗病性的種質資源。“通過分子生物學技術,將這些顯性抗病基因導入常規優良品種,最終培養出‘華康’系列蠶種,這一系列品種成為近年來推廣量最高、速度最快的抗病新品種之一。”錢荷英介紹,數據顯示,使用這一品種后,江蘇省示范區的蠶繭產量平均提升超13%,而蠶種場的生產效率提升達20%。

讓蠶生長得更好,也要讓它們“干活”更有動力,結出更多高質量蠶繭。錢荷英告訴記者,對于大部分蠶來說,雄蠶結繭質量更好,產量也更高。為了盡早辨別雌雄,提高養殖戶的收成,他們通過特殊的育種技術,將其中的某些品種進行適度改造,讓雌性個體有斑紋,雄性沒有斑紋,方便養殖戶們辨別,實現雌雄分開繅絲。

跨界應用 織就桑蠶科技新圖景

養蠶,是門古老的技藝,更是一項現代科學。如今,桑蠶產業早已不再局限于采桑葉、吃桑葚、養蠶繅絲。在美妝、食品等多個新興領域,它們正釋放出巨大潛力。

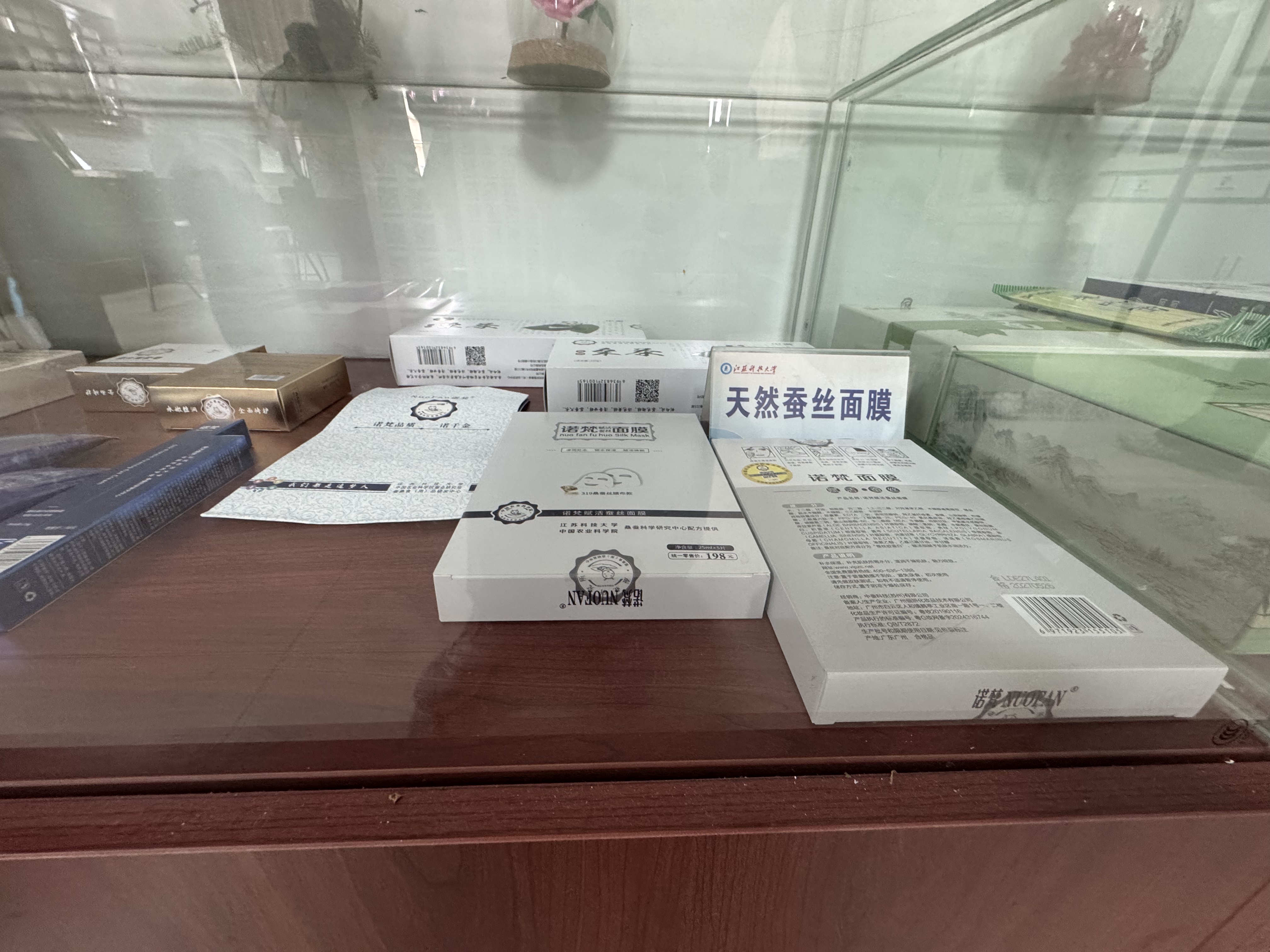

“蠶絲不僅能穿在身上,也能抹在臉上,甚至注入血管里。”江蘇科技大學的桂仲爭教授向記者介紹,作為動物蛋白,蠶絲與人體特別是皮膚具有天然的高度親和性,進入人體后不會產生排異現象。當這一特性被運用于醫療領域時,蠶絲也可以用作手術縫合線、人造血管、生物支架等高端醫療產品。“目前,我們在理論研究和技術上有所突破,但大規模應用還需多部門協作與長期投入。”

在食品領域,桑蠶新產品也正不斷擴寬人們的想象力。“我們都知道冬蟲夏草,是真菌冬蟲夏草菌寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲的尸體的復合體。那么,如果把這種真菌寄生在蠶蛹之上呢?”桂仲爭神秘一笑,我們不僅做到了,而且已經實現了規模化生產,通過檢測后我們發現,蟲草素含量是普通冬蟲夏草的30倍。“目前,我們正在與省內企業合作,期待未來可以規模化發展,也讓更多人吃得上‘冬蟲夏草’。”

除了對蠶和蠶絲有更多探索外。科研人員們也致力于讓桑樹發揮更多作用。“每100克鮮桑葚的花青素含量可達300毫克,名副其實的花青素大戶,具有很好的抗氧化作用。而且還含有不少黃酮類、生物堿類成分。”劉利介紹,但是,因為桑葚含水量高,果皮薄,導致鮮果長期保存困難,因此可將桑果進行深加工。比如可將新鮮的桑葚干燥后磨成粉末,添加到食品中,在年輕人喜歡喝的奶茶中,就有桑葚粉和桑葚果干;也可將桑果加工成各種飲料,還可通過發酵,生產桑果酒等產品。

從千年絲路到當代實驗室,桑蠶產業走出了一條融合科技、文化與市場的現代化之路。“中國蠶”的故事,正在新時代煥發出不一樣的光芒。

我們不僅要在基因層面‘讀懂’桑蠶,更要在產業鏈端‘激活’它們的商業與社會價值。“這項看似傳統的事業,也是極具發展前景的新興產業。”桂老師寄語道,“我希望有更多人了解這只‘吐絲的小昆蟲’,它連接著科技、生活與文化的多重意義。”