近日,電影《南京照相館》熱映,電影以歷史照片為依據,展現了中國老百姓以底片為武器,揭露日軍暴行罪證的勇敢抗爭。

電影里有這樣一個令人印象深刻的畫面:蘇柳昌受傷后,被送往安全區內某醫院救治,遇到一伙日軍不顧外籍人士阻攔,肆意搜查中國傷兵并開槍射殺。

影片中并未提到醫院的名字,但是南京鼓樓醫院作為歷史原型,是南京大屠殺期間南京城內唯一對平民開放的醫院,中外醫護人員曾在此共同庇護收容許多中國軍民。

危城微光:“白衣天使”救助南京軍民

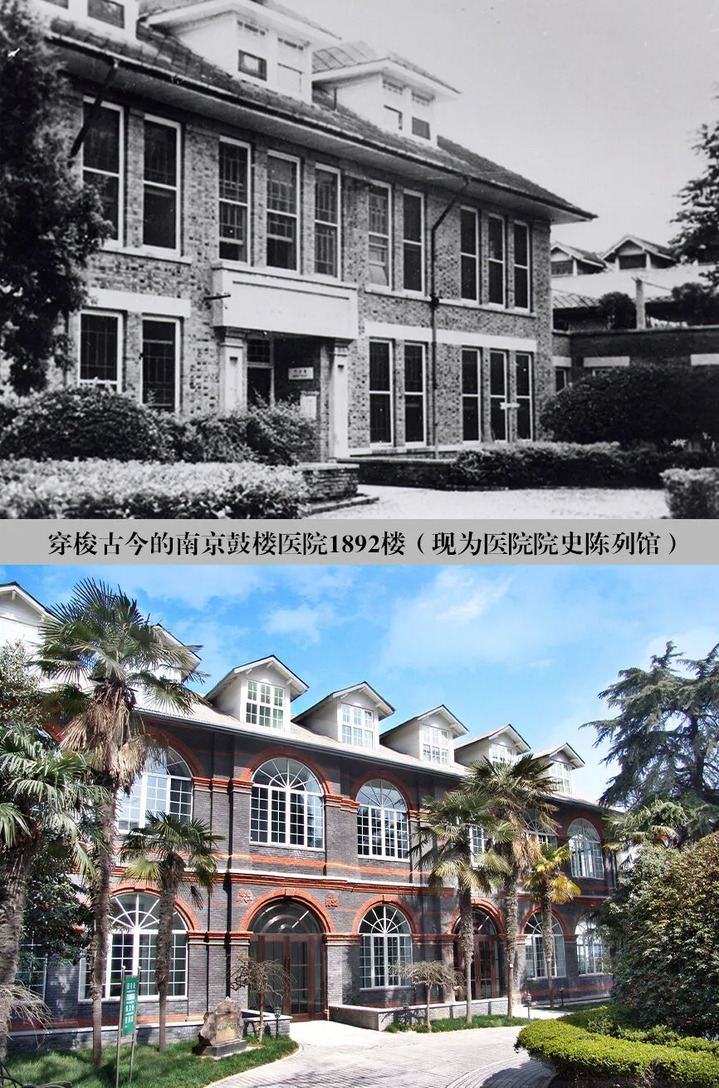

鼓樓醫院最初落成于1892年,是南京第一所西醫院。1927年,南京國民政府將其更名為南京市立鼓樓醫院。

“七·七”事變后,日本進行全面侵華戰爭,并在1937年8月15日開始轟炸國民政府首都南京,鼓樓醫院開始收治因日軍轟炸而造成的傷員。

1937年12月,二十余名外籍人士和中方人員共同設立南京安全區,占地約3.86平方公里,最多時收容庇護約25萬難民。留守的鼓樓醫院被劃入安全區內,是當時南京安全區內的唯一醫療救助機構。那時醫院僅剩2名美籍醫生、1名美國護士、14名中國護士和3名學歷較低的中國醫生維持醫院運轉。

△鼓樓醫院是侵華日軍南京大屠殺期間城內唯一對平民開放的醫院

12月13日,侵華日軍占領南京,制造了滅絕人性的南京大屠殺慘案。

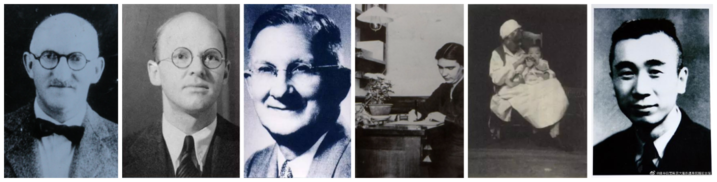

正值南京風雨飄搖之際,外科醫生威爾遜、內科醫生特里默、檢驗室主任鮑恩典、護士海因茲與行政主管麥卡倫等西方人士,與醫院行政助理王志誠、總務盧希賢,醫護助理孫護士長和分管藥品器材的楊藥劑師等中方工作者共同擔負起救助南京難民與傷兵的工作。

從左至右:特里默、威爾遜、麥卡倫、鮑恩典、海因茲、周紀穆

在這段暗無天日的時間里,醫院每日都在超負荷運作,外科病患占據了醫院的多數床位。僅是12月14日與15日兩天,醫院收治的150例病人中只有10例屬于內科和產科病患,其余都是外科病人。

正如電影鏡頭呈現那般,鼓樓醫院收容的并不止受害平民,還有傷兵。

南京淪陷后,由于日軍對放下武器的中國軍人及青壯年平民男子進行大規模屠殺,鼓樓醫院位處安全區里,救治傷兵不能公開進行,十分危險,但鼓樓醫院依然擔負起了這項任務:12月14日,一名左臂受到嚴重槍傷的第88師的年輕士兵來到鼓樓醫院請求治療;16日,第41師一名士兵到醫院求治肩傷;17日,一名通信兵左臂中彈受傷求治。

在至暗時刻,鼓樓醫院的醫護不惜代價救助南京軍民,點亮危城微光。

守望互助:為守住醫院甘冒生命危險

在南京大屠殺期間,許多中國軍民因鼓樓醫院的救治而幸存下來。東京審判、南京審判的重要證人伍長德、李秀英也在其中。

1937年12月15日,放下武器的警察伍長德被日軍帶到城外集體屠殺,躲過機槍掃射的他背部被刺刀猛戳一刀,逃到鼓樓醫院得到救治,住了50多天。

12月19日,懷孕6個半月的李秀英在抵抗日本兵強奸時,臉、腿、腹部均被刺傷,被送到鼓樓醫院救治時“面部被砍了18刀,腿上也有幾處刀傷,腹部有很深的一個刀口”,腹中胎兒在入院第三天流產,在鼓樓醫院經過40多天的治療才漸漸康復。

在鼓樓醫院醫治的部分難民(美國耶魯大學神學院圖書館藏)

因為傷員眾多,僅靠留守醫務人員根本無法照顧,鼓樓醫院大量招募醫生和護士。不少未能及時撤退的中國軍醫,如徐先青、祁剛、周紀穆、李甫等,也加入鼓樓醫院的醫療隊伍。其中,周紀穆加入并擔任威爾遜的助手,度過了整整144天,救助約5000人。據記載,1937年12月29日,鼓樓醫院全部在崗職工約有100人,其中大多數都是中國人。

周紀穆曾告訴外孫女俞冬,南京大屠殺發生后,每天都有大量傷員被送進鼓樓醫院。他和楊藥劑師、孫護士長等同事在鼓樓醫院協助外國醫生救助傷員,并幫助中國士兵逃離日本軍隊的搜索。

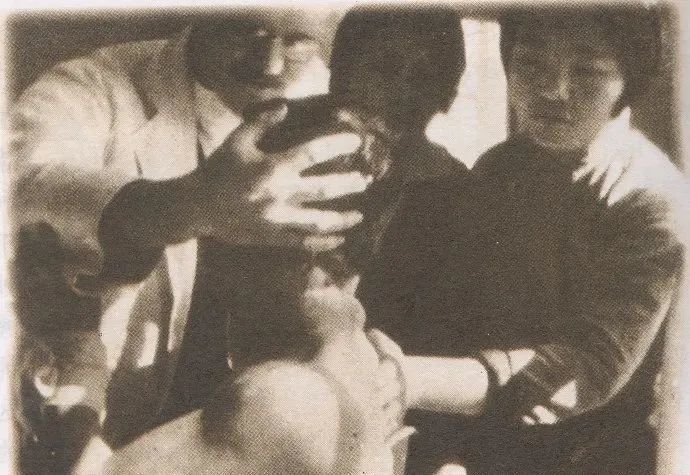

羅伯特·威爾遜和周紀穆

醫療工作繁重,衛生條件差,食品供給嚴重短缺,日軍還時常侵擾搜捕,醫護人員必須冒著生命危險工作,數度遭受死亡威脅:12月13日,威爾遜在進行眼球摘除手術時,炸彈碎片穿破手術室的窗戶落在手術室里;12月19日,特里默和麥卡倫勸阻闖入醫院的日本士兵離開時,遭到開槍射擊,子彈從麥卡倫身邊飛過。

威爾遜醫生在檢查病人

從1937年南京淪陷到1941年12月7日日本發動太平洋戰爭,鼓樓醫院的中、美醫護人員都一直為救護中國難民與傷病員而艱難工作,用筆記錄日軍的種種暴行。1942年2月12日,金陵大學連同鼓樓醫院,都被日偽當局宣布為“敵產”而加以“接收”。

此時,距離日本無條件投降,還有3年。

歷史真相:鼓樓醫護向世界揭露日軍暴行

南京大屠殺慘案期間,日軍當局對南京實施嚴密的封鎖,嚴禁任何人員進出南京,更嚴禁任何有關南京的消息走漏。

一張底片、一封信、一篇日記,都會為記錄者招來殺身之禍。但鼓樓醫院的醫護人員堅持以書信、日記、報告、文章等形式記錄下日軍的暴行,想方設法以各種方式送出南京,提供給國際新聞界。

1937年12月15日,當美、英記者司迪爾、史密斯準備去下關碼頭乘美國海軍“瓦胡”號炮艦離開南京前往上海時,威爾遜匆匆把幾十頁的材料塞進一個信封,讓他們帶走。

這些證據最終為揭露日軍暴行起到重要作用。

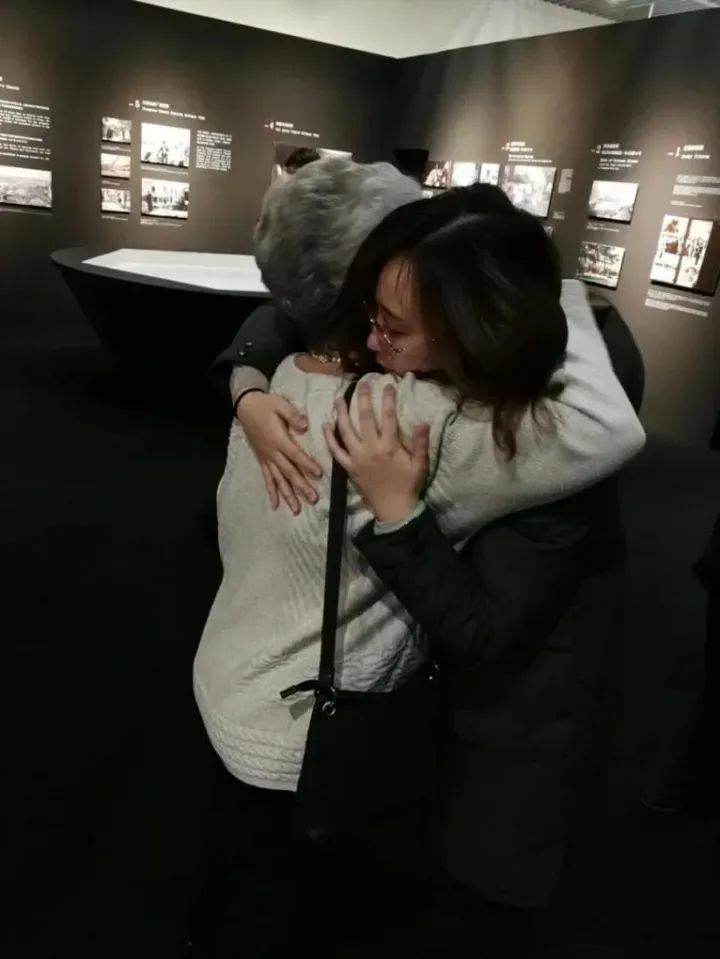

2018年,羅伯特·威爾遜的女兒瑪格麗特等國際友人后代受邀參加南京大屠殺死難者國家公祭儀式。在展板上再次看到父親的名字,瑪格麗特情難自禁,淚灑當場,陪同參觀的工作人員輕輕抱住了她。(王山峰 攝)

時隔多年,這些曾與鼓樓醫院相關的歷史記憶也在陸續回到南京:1992年,一位名叫加登英成的日本人向鼓樓醫院贈送了《威爾遜日記》的復印件和錄像帶。《鮑恩典日記》是美籍醫生鮑恩典南京大屠殺期間在鼓樓醫院工作時撰寫,2007年由鼓樓醫院公開,目前保存在其院史陳列館;2008年,鼓樓醫院還收到了周紀穆醫生在晚年撰寫的回憶錄——《風雨九十載》手稿,該書分為八個章節,其中第三章《保衛南京》和第四章《鼓樓醫院》就記錄著日軍侵占南京的那段歷史。

近些年,國際友人和中方醫護人員的后代共同延續和平交流,傳遞歷史真相。

2019年12月13日,國家公祭日當晚舉行的“燭光祭·國際和平集會”上,來自加拿大的十七歲女孩梅根·布萊笛演唱了一首她為南京創作的和平之歌——《感同身受》,感動全球網友。

梅根·布萊笛的曾祖父是當年鼓樓醫院醫生理查德·布萊笛,南京大屠殺期間曾在南京鼓樓醫院救治難民。“我對于南京大屠殺在中國以外不為太多人知曉感到震驚。我希望通過這首歌、通過音樂讓世界各地的青年一代都對這一段歷史感同身受。”梅根·布萊笛表示。

梅根·布萊笛演唱《感同身受》

2024年國家公祭日前夕,羅伯特·威爾遜的曾外孫女阿什莉·雅各布森和周紀穆外孫女俞冬來到鼓樓醫院尋訪先輩足跡,進行了一個跨越了87年的擁抱。“我認為我們今天的相遇,像我們祖輩的相遇一樣重要,因為兩次相遇延續了我們兩個家族的關系,我們正在將和平、合作、幫助他人的思想,從一代人傳遞到下一代人。”阿什莉說。

威爾遜的曾外孫女阿什莉與周紀穆外孫女俞冬在鼓樓醫院擁抱

如今,南京大屠殺歷史早已從個人記憶、家族記憶、城市記憶、國家記憶上升為世界記憶。鼓樓醫院矗立在繁華的南京城區,見證著至暗時刻這座城市未曾熄滅的希望,無聲訴說著自1937年至今中國同胞與國際友人傳播歷史真相與和平之聲的共同努力,提醒吾輩自立自強、牢記歷史、珍愛和平。

文稿/方紫薇

——————

資料來源:

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館官網 《鼓樓醫院:83年前留守危城,今天出征疫區》《國際醫生節 | 向87年前留守南京的中美醫生致敬!》《國際醫生節 | 點亮危城的“白衣之光”》

人民政協報 《屠城危難中的守護者——南京大屠殺前后鼓樓醫院的醫療救治活動》

南京鼓樓醫院公眾號《守護危城的“生命之光” | 南京大屠殺期間的鼓樓醫院》