- 來源:現(xiàn)代快報(bào)全媒體

- 編輯:高霞

- 時(shí)間:2025-07-04 13:00:12

2025年7月3日,第十五屆江蘇書展如一位老友,攜著滿城書香,再度履約而來。

熱鬧本在意料之中:新書發(fā)布的閃光燈、作者簽售的長龍、孩童在繪本區(qū)的嬉鬧。

但在書展的東翼,一種更古老的“喧嚷”正穿透玻璃柜悄然升起:

那是華羅庚演算稿紙上雙語致信友人,是吳健雄海外信札里原子衰變轟鳴無聲,是錢鐘書揮毫墨痕若游云驚龍,是汪曾祺笑談“我作字畫從不收錢”……

在這片“靜默劇場(chǎng)”,觀眾正用想象力為塵封的手稿配音。

透過大量名人的筆跡,我們也望見了這些人不同于“刻板印象”的另一面。

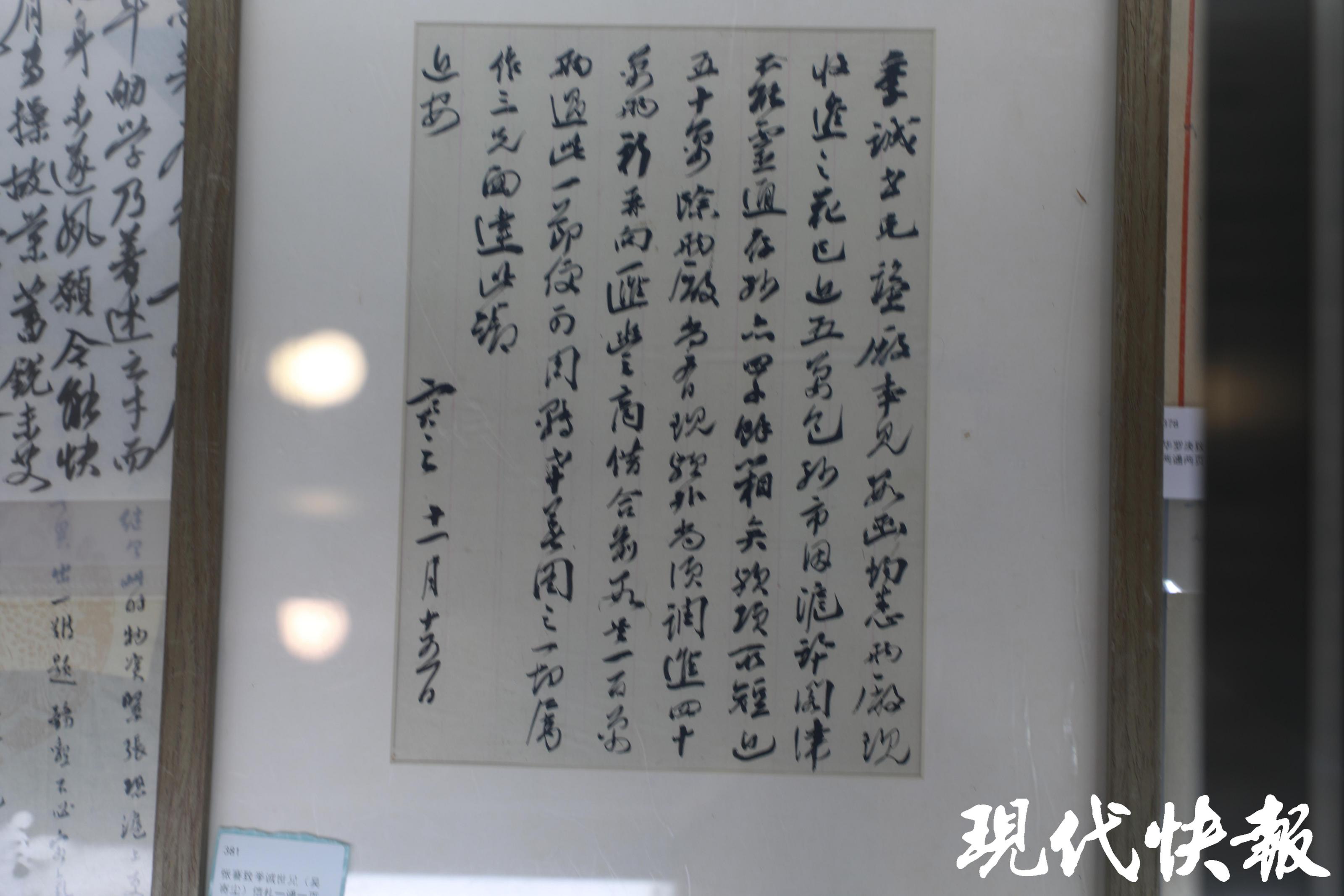

在大眾眼里,張謇拿的是“氣運(yùn)之子”的劇本,從科舉卷王到實(shí)業(yè)大佬,他用一支筆,攪動(dòng)中國一百年。

然而,本屆書展曬出給世兄的親筆信,張謇創(chuàng)業(yè)也“犯愁”:愁市場(chǎng)行情,“紗市不能靈通”;愁貨物積壓,“四千馀箱矣”;愁資金短缺,“所短近五十萬”……

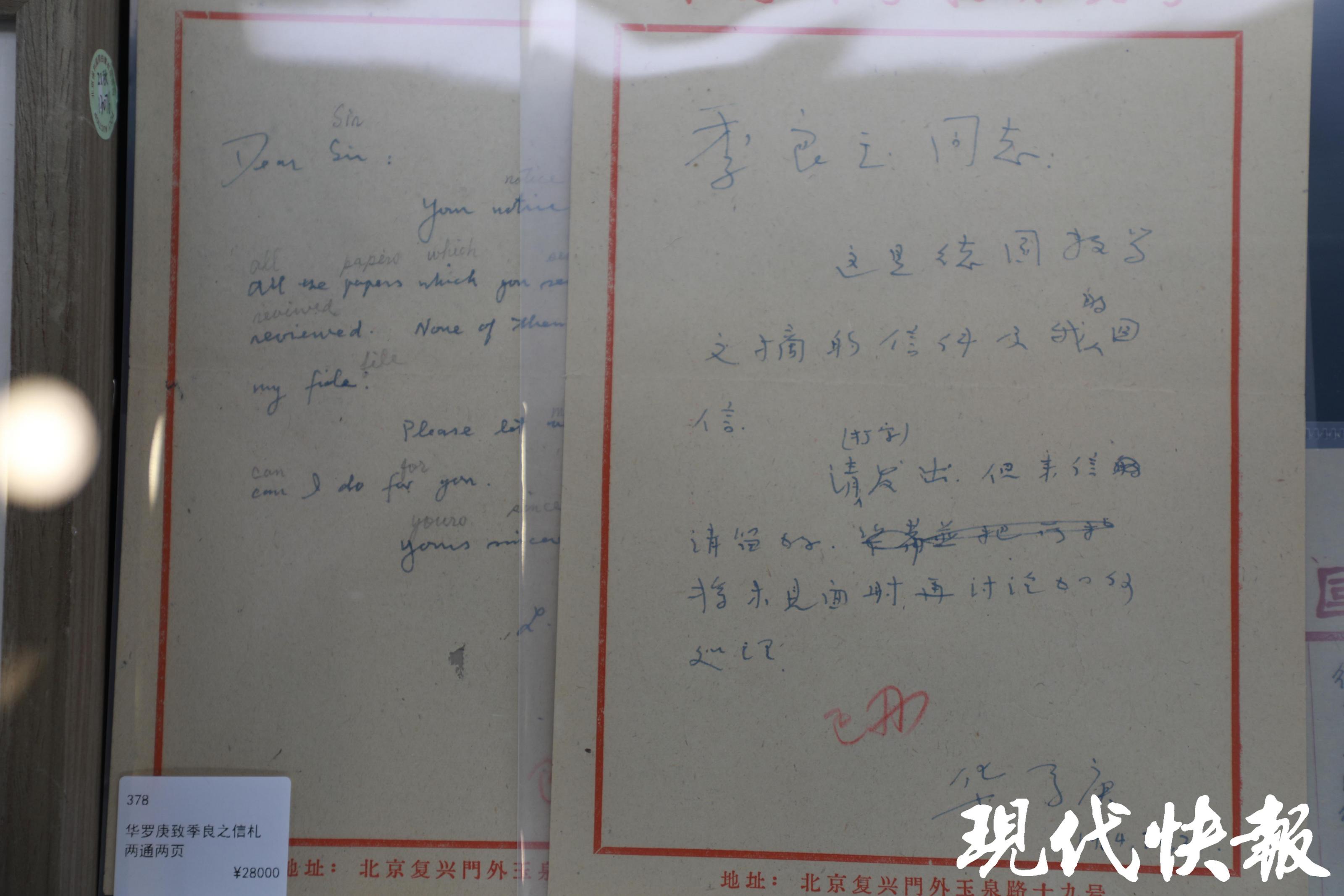

在大眾眼里,華羅庚是“大數(shù)學(xué)家”,不世出的奇才自帶“氣場(chǎng)”,聽到這個(gè)名字,似乎敬重甚于親切。

然而,書展上我們讀到了他的“聊天記錄”,非常平易近人。且維諾格拉陀夫、弗蘭克斯密西斯、羅杰斯、達(dá)文波特、克林根等世界著名數(shù)學(xué)家,都在他的“朋友圈”里。

百聞不如一見,透過這些筆跡,我們亦更加立體地感受到這些文化名人的“閃光點(diǎn)”。

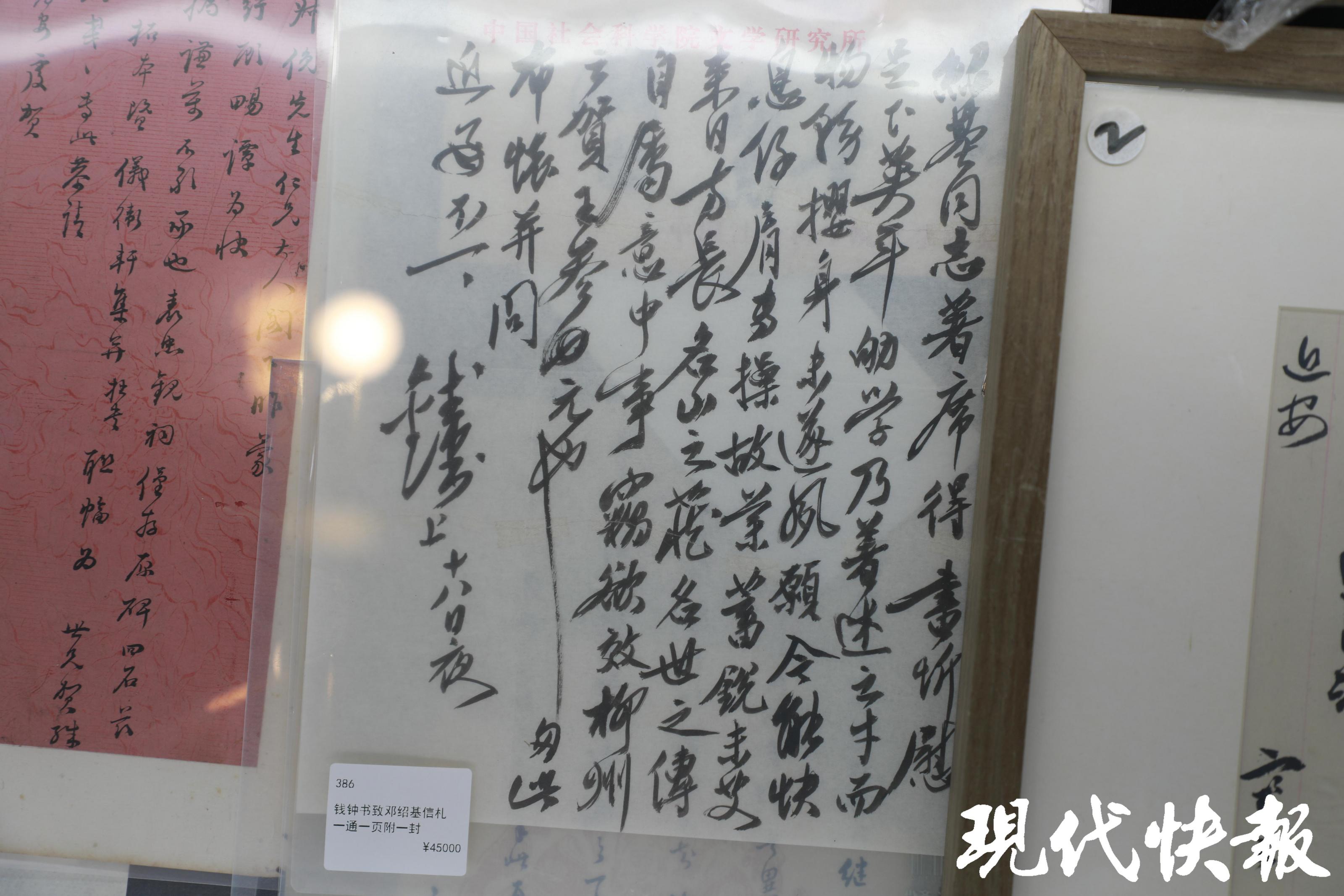

錢鐘書以“幽默”聞名,有多幽默?現(xiàn)場(chǎng)一封《錢鐘書致鄧紹基信札》里,他寫道:私下里,我真想像柳宗元祝王參元“失火”那樣為你高興啊!

什么梗?話說當(dāng)年王參元家遭火災(zāi),柳宗元一反常情寫信祝賀,一場(chǎng)大火燒掉了王參元的財(cái)產(chǎn),反而能讓他憑才學(xué)顯名于世。錢鐘書何嘗不是告訴他這位小友,擺脫俗務(wù),海闊天空。

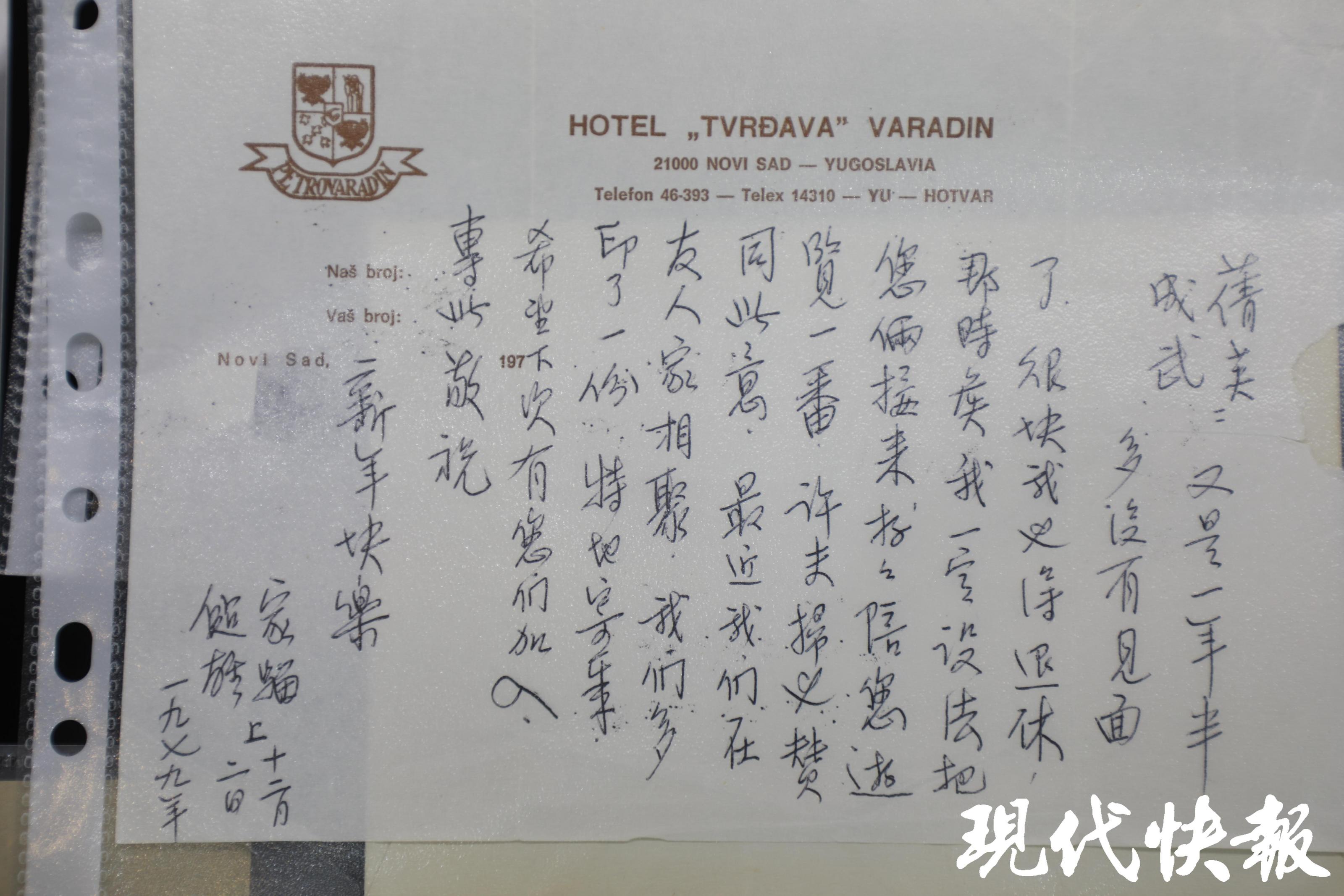

汪曾祺被稱作“最后一位士大夫”,何解?書展上有一封《汪曾祺致文彬信札》,大概是文彬求“貓”一幅,汪曾祺予以回復(fù),有理有節(jié)有情商,非常舒服:

首先汪曾祺點(diǎn)出“我不善畫貓”,但難卻對(duì)方熱情,于是精心挑選“近作梅花一幅”相贈(zèng),最后他強(qiáng)調(diào)“我作字畫從不收錢”,并把對(duì)方的五十元錢潤筆退了回去,祝好“即候時(shí)安”。

當(dāng)張謇的焦灼、吳健雄的鄉(xiāng)愁、錢鐘書的“狡黠賀詞”、汪曾祺的“清白退單”,穿透展柜的玻璃撲面而來,江蘇書展上的這些手稿,已然完成了對(duì)歷史的溫情“祛魅”。它們拂去名人的朦朧光暈,讓巨匠回歸有呼吸、有溫度、有雜音的真實(shí)。

這些墨痕,不僅是往昔的見證,更是映照當(dāng)下的明鏡:創(chuàng)業(yè)維艱不改其志、恪守本色不毀其節(jié)、漂泊海外難涼熱血、淡看煩擾閑來輕笑……無不在叩問著奔忙于當(dāng)下的讀者。

紙壽千年,筆尖的溫度卻能恒久傳遞。這些手稿之所以珍貴,正因其承載了超越時(shí)代的精神圖譜。

書展上,在每一個(gè)俯身閱讀的瞬間,點(diǎn)燃我們心中那份關(guān)于擔(dān)當(dāng)、赤誠、通達(dá)與清白的星火,照亮文脈傳承的漫漫長路。

現(xiàn)代快報(bào)/現(xiàn)代+記者 王子揚(yáng)/文 顧聞/攝